【MTG公式】記事情報:マジックの機体の歴史

MTGの最新セット『霊気走破』は、これまでのセットの中で最も多くの「機体」を含むセットとなった。

これを記念し、MTGにおける機体のデザインの歴史を振り返る。

過去のMTGには「機体」というサブタイプを持つカードは存在しなかったが、それに類するカードはさまざまな形で登場してきた。

本記事では、『霊気走破』に至るまでの機体カードの進化と、それぞれのメカニクスがどのように形作られてきたのかを探る。

要点解説

-

MTG初期の「機体」に関する試み

-

「海賊船」(アルファ版)

- 機体としての扱いではなく、船とその乗組員をまとめてクリーチャーとして表現。

- 砲撃(ダメージ効果)を持つが、純粋な機体カードではなかった。

-

「空飛ぶ絨毯」(アラビアンナイト)

- クリーチャーに飛行を付与するアーティファクトとして登場。

- 最初のバージョンでは、搭乗者が死亡するとカーペットも破壊される仕様だったが、後に削除。

-

「羽ばたき飛行機械」(アンティキティーズ)

- 名称的には機体だが、魔法によって自律的に動くものとして扱われ、クリーチャーとしてデザイン。

-

-

さまざまな機体の表現

- 「Al-abara’s Carpet」(レジェンズ):プレイヤーを守る道具として機能。

- 「軍用船」(ザ・ダーク):クリーチャーに「島渡り」を付与し、沈没すると搭乗者も消滅。

- 「Arcum’s Sleigh」「War Chariot」(アイスエイジ):ターンごとにクリーチャーに能力を付与する形式。

- 「Black Carriage」(ホームランド):クリーチャーとして登場しつつも明らかに機体。

- 「Urza’s Engine」(アライアンス):搭乗メカニズムとして「バンド」を採用。

- 「太陽の戦車」(ミラージュ):飛行を付与する効果を持つが、それ以上の特性はなし。

-

機体デザインの変化

- 「リモコン飛行機械」(テンペスト)

- 搭乗者がカードをタップすることで飛行を得る、新たなメカニズムを導入。

- 「旗艦プレデター」(ネメシス)

- 初の伝説的機体カード、特定のクリーチャーに影響を与える能力を持つ。

- 「リモコン飛行機械」(テンペスト)

-

機体カードの停滞と「機体」サブタイプの誕生

- 2000年代以降、機体カードのデザインが減少。

- 「飛翔艦ウェザーライト」「レガシーの兵器」などが登場するも、直接的な「機体」メカニズムは存在しなかった。

- 『ミラディン』では「ニューロックの滑空翼」のように装備品として機体を表現。

-

「カラデシュ」での「機体」サブタイプの確立

- 「密輸人の回転翼機」「領事の旗艦、スカイソブリン」など、明確に「搭乗」メカニズムを持つカードが登場。

- 「搭乗」の仕組み:

- 「リモコン飛行機械」アプローチを進化させ、搭乗者をタップすることで機体を起動。

- 当初は「Board」というキーワードが使われていたが、トークン主体のデッキに依存しすぎるため、クリーチャーのパワーに依存する「搭乗」に変更。

-

『イクサラン』での進化

- 「征服者のガレオン船」など、海賊テーマの機体が登場。

- 「機体」は「装備品」と同様に、必要に応じてセットごとに登場する「落葉樹」として位置付けられる。

- ただし、複雑さの問題から「コモン」では使用しないことが決定。

-

近年の「機体」の活用

-

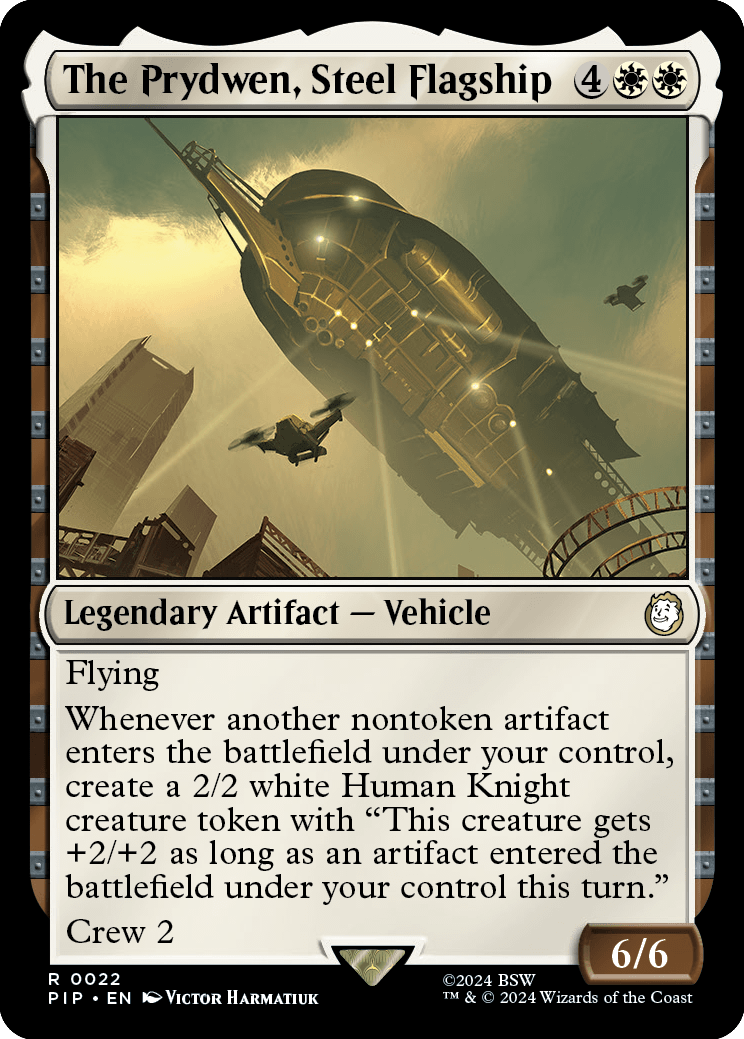

『神河:輝ける世界』

- メカやロボットをテーマにしたセットで機体が多数登場。

- 「開闢機関、勝利械」:初の統率者として使用可能な機体。

-

『ニューカペナの街角』

- 現代的な世界観に合わせ、カラフルな機体を追加。

-

『Universes Beyond』

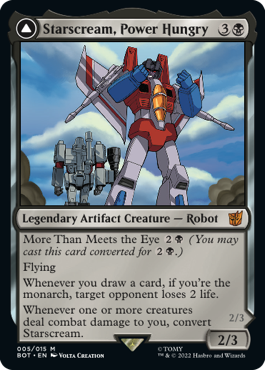

- 「トランスフォーマー」「ドクター・フー」など、外部コラボセットで機体を積極的に採用。

- 「力を欲する者、スタースクリーム」「ターディス」など、世界観に適したデザインが実装。

-

その他の特殊な機体

- 「完成化したウェザーライト」(ファイレクシア化したウェザーライト)。

- 「道化車」(ジョークセット用のピエロカー)。

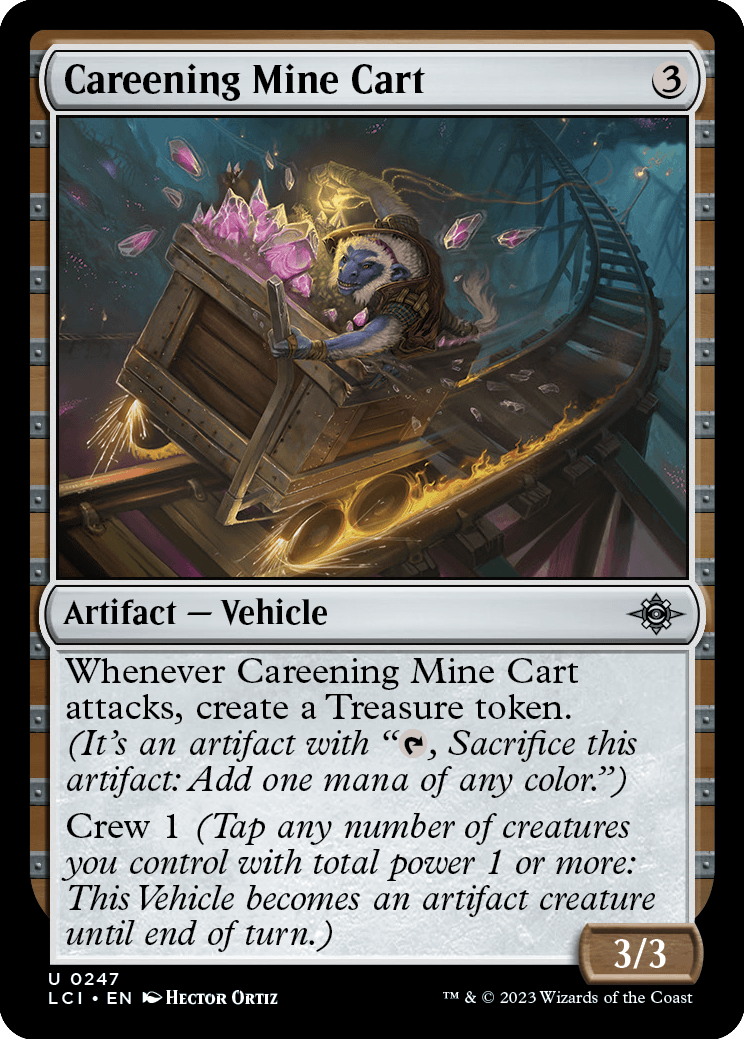

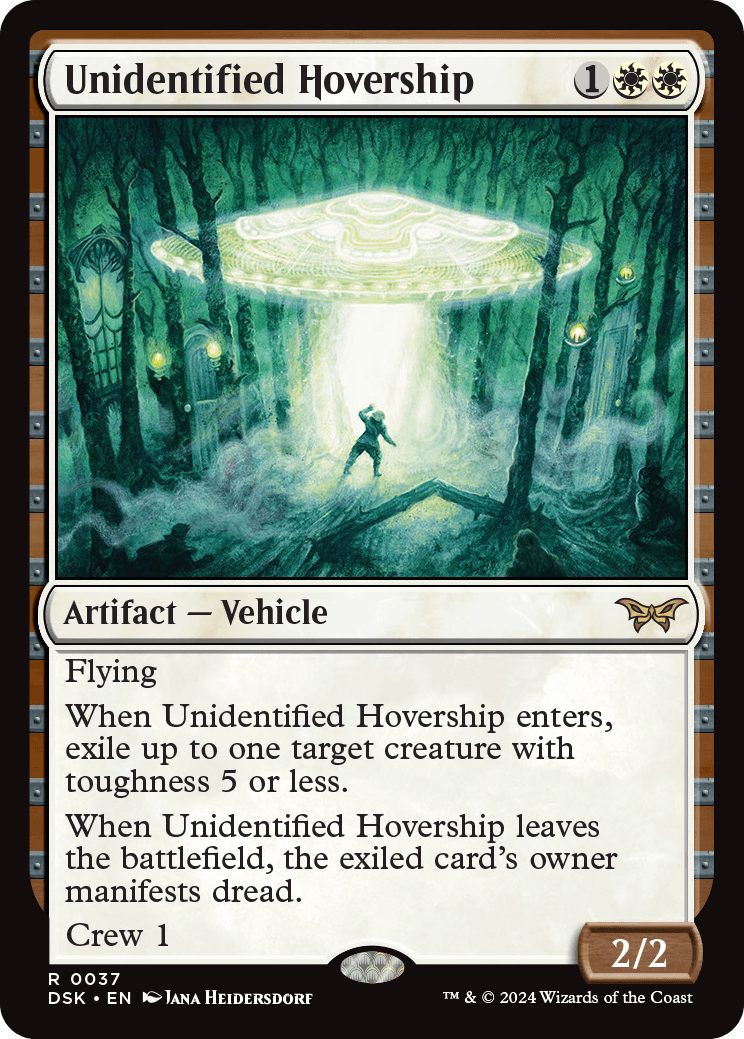

- 「暴走トロッコ」「未確認浮遊船」など、テーマ性の強い機体。

-

まとめ

MTGにおける機体のデザインは、「海賊船」から始まり、さまざまなアプローチが試みられてきた。

最終的に、『カラデシュ』にて「搭乗」メカニズムが確立され、それ以降のセットでも応用されている。

『霊気走破』では、過去の試行錯誤の集大成として、最も多くの機体カードが収録されることとなった。

今後も「機体」は特定のテーマに応じて登場し続け、MTGの世界観をさらに豊かにしていくだろう。

MTG公式様にて記事が公開されました。

MTG公式様の記事をチェック

コメント